Dizionario del Tempo del Virus O-Q

A

ALIENO

ALLENAMENTO

AMBIENTE

AMUCHINA

ANTICORPI

Antologia di Spoon River (Lee Master)

ANZIANI

Armi, acciaio e malattie, Diamond

Aspettando Godot (Beckett)

ASSEMBRAMENTI

ATTESA

AULE VUOTE

AUTOCERTIFICAZIONE

B

BALCONE

BARBIANA

BELLA CIAO

BELLEZZA (S)CONFINATA

BOLLETTINO DI GUERRA

BRICOLAGE

C

Camera verde (Truffaut)

CAMMINARE

CAOS (NUOVA TEORIA)

CATTIVITA’

Cielo in una stanza (Paoli)

Città verrà distrutta all’alba (Romero)

CLAUSTROFOBIA

CLAUSURA

COMPLOTTISMO

COMPLOTTISMO: UNA POSTILLA

COMPLOTTISMO: TEORIE DEL COMPLOTTO I

COMUNICAZIONE MEDICO-SCIENTIFICA

Condannato a morte è fuggito (Bresson)

CONNESSIONI

CONFERENZA STAMPA

CONFINE

CONFINO

CONTABILITA’

CONTAGIO

Contagion, Soderbergh

CONTATTO

CONVERSIONE

COPRIFUOCO

CORONABOND

COVID-19

COVIDIOTA

D

Decamerone (Boccaccio)

Dei Sepolcri (Foscolo)

DEMOCRAZIA

DENTRO/FUORI

Deserto dei Tartari (Buzzati)

DIALOGO

Diario dell’alloggio segreto (Frank)

Diario dell’anno della peste (Defoe)

Diceria dell’untore (Bufalino)

DIDATTICA A DISTANZA

DIRITTO ALLA SALUTE

DISEASE X

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Dissipatio H.G. (Morselli)

DISTACCO

DISTANZE

DISTANZIAMENTO

DPCM

Dottor Semmelweis (Celine)

DRESS CODE

DRESS CODE PUBBLICITA‘

DUECENTO METRI

E

EPIDEMIA

EROE

F

FALSE NOTIZIE

FAME

FANTASMA

FARE LA CODA

Festino nel tempo della peste (Puskin, Kiuj)

Finestra sul cortile (Woolrich, Hitchcock)

FOCOLAIO

FOSSE COMUNI

FRAGILITA’

FRONTIERE EUROPEE

FUNERALE

FUTURO

G

Game Changer (Bansky)

GATTO

GIORNI

Giorno dei trifidi (Wyndham)

GUERRA

Guerra dei mondi (Wells)

Guerra del Peloponneso (Tucidide)

H

I

IMMOBILITA’ ’

IMMUNIZZAZIONE

IMPRESA

Inferno, Comedia (Dante)

INFORMAZIONE

INTIMITA’

INVISIBILITA’

IO QUINDICENNE STUDENTESSA ON LINE

IO UNDICENNE RECLUSO DOMESTICO

IRRESPONSABILI

ISOLAMENTO

L

Lacrime amare di Petra von Kant (Fassbinder)

LAVAGGIO DELLE MANI RITUALE

LAVARSI LE MANI

LAZZARETTO

LEGGINS

Lentezza (Kundera)

LIBERTA’

Libro contro la morte (Canetti)

LIMITE

LOCKDOWN

M

MALATTIA

Maschera della morte rossa (Poe)

MASCHERINA

MEDICO DI FAMIGLIA

METAFORE DI GUERRA

MITIGAZIONE

MONDO

MONDI PARALLELI

MORIRE

MUSICA VIRTUALE

N

NASCONDERSI

NATURA

NEGAZIONE

NEMICO

Noè (Recherche, Proust)

NON CREDO

NON MOLLARE

NONNI

NOSTALGIA

O

P

PARLAMENTO

PAROLA

PARTENZE

PASSEGGIATA

Passeggiata (Walser)

PASSEGGIATA CON IL CANE

PAURA

PAZIENTE ZERO

PAZIENZA

Peste (Camus)

Peste bruna è passata di là (la), Guerin

Pestifero e contagioso morbo (Cipolla)

PICCO

PIPISTRELLO

POESIA

PREGHIERA

PRIMA LINEA

PRIMAVERA

PRIMA LINEA

PRIVACY

PROUST

PROVINCIA

PROVVEDIMENTI CONCORRENTI

PUBBLICITA’

PULVISCOLO COMUNICATIVO

Q

R

Ragazza col timpano perforato (Bansky)

RECLUSIONE

RELIGIONE

REPULSION (Polanski)

RESILIENZA

RIVINCITA

RUNNER

S

SALUTE ISTITUZIONALE

SARS-Cov-2

Scritti sui terremoti (Kampf)

SEGNALATORI DI INCENDIO

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

SESSO

SILENZIO

SMARRIMENTO

SMART WORKING

SOLITUDINE

SONNAMBULISMO

SPAGNOLA

SPAGNOLA, MEMORIA

SPESA

SPIRITUALITA’

Stanza tutta per sè (Woolf)

STARE A CASA

STATO

STATISTICHE

STATO DI EMERGENZA

STORIA ON LINE

Stronzate (Frankfurt)

SUPERMERCATO

T

TALK SHOW

TAVOLO

TAMPONE

TEMPO

TERAPIA INTENSIVA

TESTIMONI SCOMPARSI

TRACKING

TRIAGE

TUTA

TUTTO ANDRA’ BENE

U

V

VELOCITA’

VACCINO

VIAGGIO

Viaggio intorno alla mia camera (de Maistre)

VIRULENZA

Volto e il vaiolo (Pascal)

VULNERABILITA

Z

OLFATTO

di Giulio Saletti, giornalista

La sintomatologia del Covid-19 si è di recente arricchita della perdita dell’olfatto. Gli immunologi stimano che l’anosmia colpisca tra il 30 e il 60 per cento dei contagiati, ma non ne sanno spiegare le ragioni. Forse, così parrebbe da nuovi studi, il Coronavirus riesce a infettare il sistema nervoso centrale mandando in tilt il bulbo olfattivo e la corteccia piriforme. Curiosa nemesi della natura sulla storia, che nel mentre lo cancella ridà dignità a un senso degradato dal predominio illuministico dell’occhio. Come la libertà che apprezzi solo quando te la tolgono, la mancanza di olfatto è la metafora dell’impoverimento antropologico della geografia sensoriale; è lo strappo spazio-temporale che ti precipita nel passaggio dai miasmi premoderni alla società post-odorosa; è il grado zero delle strategie di deodorizzazione.

In città prive di identità olfattiva e in corpi igienicamente inodori, l’olfatto ha da tempo perso la presa percettiva sul mondo e la sua dimensione sociale, riducendosi tutt’al più a piacere privato. Ancora non si sa se l’anosmia provocata dal coronavirus abbia il tratto dell’irreversibilità. Un gran danno? Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, tra i contagiati dalla pandemia, è specchio della contemporaneità: “Ho perso gusto e olfatto completamente, spero sia transitorio, ma se non dovesse esserlo c’è di peggio”.

Roma, 26 marzo 2020

Bibliografia. Alain Corbin, Storia sociale degli odori, Bruno Mondadori, Milano, 2006; Ivan Illich, H2O e le acque dell’oblio, Macro/edizioni, Umbertide (Pg), 1988.

OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità)

di Costantino Di Sante, storico

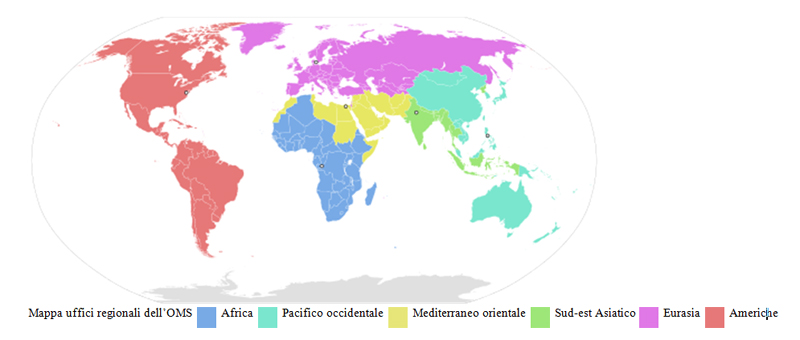

L’11 marzo 2020 il direttore generale dell’OMS, Tedros Ghebreyesus, dichiarava che il Covid-19 era oramai una pandemia, fino a quella data aveva classificato il virus come un’epidemia confinata ad alcune zone geografiche. Forse capiremo in futuro se l’agenzia sanitaria delle Nazioni Unite ha commesso degli errori nell’affrontare l’attuale agente patogeno, ma oggi è bene ricordare com’è nata questa istituzione e quali sono le sue competenze in caso di infezioni virali. La nascita dell’OMS risale alla fine della Seconda guerra mondiale. Il 22 luglio 1946 il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite convoca i rappresentanti di 61 paesi per una Conferenza internazionale con l’intenzione di dare vita ad un organismo mondiale che si occupi dei problemi della salute della popolazione. L’esigenza nasceva dalla necessità di mettere ordine al quadro legislativo estremamente variegato dei diversi Stati, di cercare di introdurre delle norme di diritto sanitario in quelli più arretrati che nemmeno lo avevano e di vigilare sulla diffusione delle malattie infettive. La necessità di trovare un modo per contrastare a livello internazionale la diffusione di malattie epidemiche, specialmente peste e colera, era già emersa nel corso dell’800 ma solo dopo la Seconda guerra mondiale si riuscì a raggiungere tale obiettivo. Già nel 1944 era stata costituita a Washington la Haelth Division che, all’interno dell’United Nations Relief and Rehabilitation Administration (U.N.R.R.A.) si occupava di favorire la sottoscrizione delle convenzioni internazionali a livello sanitario. Da questa prima agenzia nascerà l’idea della costituzione dell’OMS che sarà la prima organizzazione specializzata dell’ONU. Inizialmente vi aderirono 26 stati, tra cui ’Italia l’11 aprile 1947. Attualmente l’OMS è governata da 193 stati membri attraverso l’Assemblea mondiale della sanità (WHA), la sua attività viene espletata tramite un Consiglio Esecutivo, un Segretariato e dagli uffici regionali dislocati nei paesi che fanno parte dell’agenzia.

Nell’estate del 1948 a Ginevra si tenne l’assemblea costitutiva dell’OMS. Durante i lavori furono stabiliti quali sarebbero stati i suoi principali compiti: migliorare il sistema e i servizi sanitari a livello mondiale; intervenire sul territorio fornendo farmaci e supporto sanitario in caso di emergenze internazionali come guerre e disastri ambientali; vigilanza, assistenza, coordinamento e contrasto delle malattie a vasta diffusione. Dalla sua costituzione l’OMS ha condotto diverse campagne molte delle quali contro malattie infettive e epidemiche: vaiolo, sifilide endemica, tracoma, colera, febbre gialla, morbillo, AIDS ecc.. Negli ultimi anni, per quanto riguarda i casi legati al rischio pandemie, l’OMS si è occupata di controllare e contrastare la diffusione della SARS-CoV-2 (2002), dell’influenza aviaria (2003), del virus H1N1 (influenza suina del 2009-2010) e dell’Ebola (2013). L’allarme, nei casi in cui l’OMS ritiene che ci siano dei rischi di pandemie, viene dato a livello globale seguendo 6 fasi. Queste vanno da quella in cui non ci sono pericoli che il virus che normalmente circola fra gli animali possa causare infezione per l’uomo, a quella che prevede la possibile trasmissione umana e vi sono presenti gruppi di persone infette in almeno due stati nella stessa aerea geografica. Questi livelli di allarme in caso di influenza pandemica sono previsti nella “Guida alla gestione del rischio di influenza pandemica”, aggiornata nel maggio 2017.

Sulla base di questi protocolli, l’OMS doveva contrastare la diffusione del Covid-2019 fin da quando il 31 dicembre 2019 era stata informata dalle autorità cinesi di una serie di casi simili alla polmonite nella città di Wuhan con origine probabile da un mercato di pesce e animali della città stessa. Il 9 gennaio l’agenzia conferma che l’epidemia ha origine da un coronavirus finora sconosciuto. Dopo poche settimane, alla luce delle nuove notizie, alza il livello di pericolosità del virus, per la Cina a “Molto Alto” e per il resto del mondo ad “Alto”. A fine gennaio, mentre il virus prende il nome di 2019-nCoV-ARD, certifica l’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (Public Health Emergency of International Concern – PHEIC). Dopo la metà di febbraio una task force dell’OMS viene inviata in Cina. Inizialmente, gli esperti inviati a Pechino, visto l’alto numero delle persone guarite e “solo il 5% di decessi”, emettono dei bollettini rassicuranti sulla diffusione del virus. Solo verso la fine di febbraio, quanto gli infetti sono circa 80.000, i decessi oltre 3.000 e l’epidemia oramai si è diffusa in altri 28 paesi con significativi focolai in Corea del Sud, Giappone, Iran e Italia, l’OMS esprime forte preoccupazione per l’escalation della sua diffusione nel mondo.

La tardiva dichiarazione dell’OMS (11 marzo), che si trattava di una pandemia da Coronavirus,secondo alcuni analisti è dovuta alla precedente esperienza del 2009, quando l’influenza suina fu sopravvalutata provocando le dure critiche delle aziende farmaceutiche che avevano accelerato gli investimenti per trovare il vaccino. Secondo altri, sono prevalse logiche economiche e di carattere geopolitico o, più semplicemente, non si è voluto emanare l’allarme di livello 6 perché si pensava che il contenimento fosse ancora possibile.

Campli, 12 aprile 2020.

Bibliografia: G. Berlinguer, Storia della salute, Giunti Editore, Firenze 2011; https://www.who.int/influenza/human_animal_interface/phase/en/; https://www.who.int/influenza/resources/documents/pandemic_guidance_04_2009/en/;https://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/influenza_risk_management/en/; WHO says it no longer uses ‘pandemic’ category, but virus still emergency, in Reuters, 24 febbraio 2020.

ORA D’ARIA

di Gian Arnaldo Caleffi, architetto

Non è detto che il virus si possa davvero debellare, gli scienziati non riescono a trovare il vaccino, e nemmeno cure davvero efficaci. E se dovessimo conviverci per sempre?

La mascherina diventerebbe un indumento quotidiano, così come lo sono i pantaloni. Domani potremmo non uscire mai senza la mascherina, ma non ci apparirebbe così strano, in fondo le donne musulmane non escono di casa senza chador, hijab, niqab o burka, noi non usciamo di casa con le parti intime scoperte, perché non potremmo abituarci a coprire anche naso e bocca?

Ma se le mascherine servono per evitare di inalare i virus contenuti nelle goccioline che emettono altre persone, quando siamo soli non servono.

Ecco allora il perché dell’ora d’aria. Con una adeguata regolamentazione si potrebbe concedere la permanenza nei parchi, lungo le piste ciclabili e nelle aree cani per un’ora al giorno per ciascuno senza mascherina, opportunamente distanziati, così da godere dell’aria fresca e non filtrata.

Diventerebbe la nostra ora d’aria quotidiana.

Verona, 22 marzo 2020

ORDINANZA

di Giuseppe Garzia, docente di diritto amministrativo unibo

In tempi di coronavirus non vi è dubbio che si è fatto un ampio uso (forse eccessivo) dello strumento dell’ordinanza; ciò è avvenuto a tutti i livelli: amministrazione centrale (Ministero della salute, Dipartimento di protezione civile), regionale e locale (sindaci). Francamente, qualsiasi tentativo teso a cercare di raccogliere e di sistemare in modo logico tutte le ordinanze emanate nel corso del mese di marzo rischierebbe di risultare un’impresa assai difficoltosa, in quanto, esse spesso presentano contenuti eterogenei e talvolta perfino singolari (tra tutte si prenda quella del comune sardo di Mamoiada ove si precisa che è consentito “portare fuori il cane per espletare i propri bisogni, ma l’animale deve essere necessariamente in vita”).

Va comunque detto che (almeno in parte) si tratta di fenomeno inevitabile; essendo, infatti, il Coronavirus una “emergenza” di proporzioni impensabili, lo strumento dell’”ordinanza” è proprio pensato per fare fronte a situazioni in relazione alle quali non è possibile perseguire l’interesse primario (in questo caso la tutela della salute) attraverso gli “ordinari” mezzi giuridici previsti dall’ordinamento. Da qui la necessità di affrontare l’emergenza attraverso il suddetto strumento che per caratteristiche giuridiche (contenuto atipico) ben si adatta ad affrontare emergenze come quella che stiamo vivendo.

emanato per combattere la peste a Pisa

Ciò non toglie che comunque un uso così “disinvolto” dell’ordinanza ponga anche alcuni problemi di non poco conto che in questa sede non si possono che accennare: 1. Che rapporti devono sussistere tra le ordinanze applicabili su tutto il territorio nazionale e quelle adottate a livello regionale o locale (sul punto si veda l’art. 3, commi 1 e 2 del d.l. n. 19 del 2020)?. 2. Fino a che punto si può pretendere che l’ordinanza sia preceduta da una motivazione analitica sul piano dei suoi presupposti giustificativi a livello tecnico – scientifico (ad esempio nello stabilire una misura più rigorosa in un determinato comune piuttosto che in un altro?; 3. Infine, ma forse è il punto centrale, nei diritti della persona costituzionalmente tutelati (ex. libertà di circolazione) limitati dalle ordinanze esiste un “nucleo” minimo di situazioni soggettive che non possono essere comunque compresse?. Si tratta, è evidente, di temi molto complessi, ai quali si potrà forse dare risposta solamente a emergenza finita.

Ravenna, 7 aprile 2020.

PARLAMENTO

di Giulio Saletti, giornalista

Nella nostra democrazia liberale che ruolo gioca il Parlamento di fronte all’urgenza pandemica? Fossimo ancora in tempi di statuto albertino, la faccenda si risolverebbe in fretta. Nell’emergenza, con buona pace dei classici del costituzionalismo moderno, si ricorreva ai pieni poteri. Per di più con una certa larghezza. In presenza di conflitti o disastri naturali, ma anche per la codificazione postunitaria o per irrigidimenti autoritari. Rispuntava, in quelle occasioni, l’anima dello stato guerriero, perché in fondo – come segnalava lo storico tedesco Otto Hintze in uno scritto del 1911 – “dal momento che la costituzione di guerra costituisce la spina dorsale dell’organizzazione dello Stato, la rappresentanza della società civile, cioè il Parlamento, non può mai giungere ad avere un influsso dominante nello Stato”. Insomma, di fronte all’eccezione la Camera cadeva ‘in sonno’. Siamo fortunatamente lontani da quell’epoca, la centralità del Parlamento è pietra d’angolo dell’architettura disegnata dalla nostra carta costituzionale. E tuttavia impressiona la sequenza di norme emanate nell’emergenza del coronavirus: 7 decreti legge, 10 dpcm, 2 delibere del consiglio dei ministri, 42 tra decreti, ordinanze e circolari del ministro della Salute, 14 circolari del ministro dell’Interno, 24 ordinanze della protezione civile, 21 decreti e circolari di altri dicasteri. Tutti atti di origine governativa, che toccano però libertà e diritti fondamentali.

E il Parlamento? Fermo restando che sui provvedimenti ministeriali non mette bocca, sui decreti legge arranca. Uno è stato convertito, su un altro si profila la fiducia, i restanti sono al palo, ancora in attesa di esame o a passo lento in commissione. Il Parlamento è ridotto nel concreto a sede di ratifica seriale e meccanica degli atti del governo, perdendo perfino la condivisione della funzione legislativa garantita dal controllo ex post sulla decretazione d’urgenza. L’impressione di un’eclisse delle prerogative parlamentari è forte. Tanto più se si aggiunge che da inizio emergenza il presidente del consiglio è andato una sola volta in aula per un’informativa. Il Parlamento insomma, in tempi di coronavirus, assiste da semplice

comparsa al processo decisionale politico, ma questa perdita di centralità e potestà legislativa, se anche giustificata dall’attuale ‘stato di eccezione’, in una repubblica parlamentare rappresenta pur sempre un bel paradosso. Un paradosso che però non si scopre certo oggi, anzi. La pandemia, infatti, non fa che mettere a nudo l’assestamento che da anni sta contrassegnando nelle democrazie contemporanee i rapporti tra assemblea legislativa ed esecutivo, con lo spostamento deciso e irreversibile del baricentro istituzionale dal Parlamento al governo.

Roma, 9 aprile 2020

Bibliografia. Marco Meriggi ( a cura di), Parlamenti di guerra (1914-1945). Il caso italiano e il contesto europeo, FedOA-Federico II University Press, Napoli, 2017; Governare le democrazie. Esecutivi, leader e sfide, “Il Filangieri, Quaderno 2010″, Jovene, Napoli, 2010; Alfio Mastropaolo, Luca Verzichelli, Il Parlamento. Le assemblee legislative nelle democrazie contemporanee, Laterza, Bari-Roma, 2006.

PAROLA

di Gianni Borgani, docente di antropologia, unibs

Parola e parole per dare un nome alle “cose”, per creare orizzonti di vita vivibili. È ciò che l’uomo ha sempre fatto, che facciamo in epoca di globalizzazione omologante. Le parole le abbiamo pure usate per discriminare, per creare fossati, intolleranze, razzismi, illusioni etnocentriche. Continuare a creare, con sforzo prometeico, nuove parole per l’oggi, o limitarci ad attendere Godot? Su “parole-coscienza” c’è pure la tentazione di parafrasare quanto diceva De Unamuno (Miguel de Unamuno y Jugo, Bilbao, 29 settembre 1864 – Salamanca, 31 dicembre 1936): “l’uomo per il fatto di essere uomo, di avere coscienza, cioè parole, è già rispetto all’asino o al gambero, un animale malato. Parola-coscienza è una malattia”.

Nelle dicotomie dei significati che spesso genera, la parola trova una pregnanza opposta alla piattezza dei linguaggi mass-mediali, opposta al vuoto dei più recenti linguaggi conformati, si può anche trasformare in comunicazione autentica. La parola orale e/o scritta, se ben usata può interessare i giovani, ma anche coloro ai quali l’abitudine di vivere ha assopito la curiosità e l’ironia.

Mantova, 17 aprile 2020

PARTENZE

di Sara Fadabini, docente negli USA

La maggior parte di noi patisce il confino. Ci lamentiamo di non poter uscire, di non poter partire. Ma ci sono anche coloro che si trovano nella situazione opposta; coloro che devono partire per forza perché chi li alloggia ha deciso di sfollare i luoghi. Ci riferiamo ai dormitori dei Colleges americani, popolati da studenti locali e stranieri. I privilegiati tornano a casa, che questa sia negli Stati Uniti o all’estero. I più sfortunati restano in situ, o almeno dovrebbero restarvi, secondo le leggi dell’ospitalità rivendicate dalle scuole liberali. I membri della squadra presidenziale assicurano che gli studenti rimasti nel campus non mancheranno né di cibo né di cure. Poi, un giorno, qualcuno sparisce dallo schermo. L’insegnante apre il computer per ritrovare l’immagine della classe: “Are you there? Can you hear me?” Una sequela di “Yes” è seguita da silenzio quando si tratta di comunicare con K., il ragazzo keniano che era restato nel campus dopo che il rettore, in marzo, aveva decretato l’entrata della scuola nello specchio, il trasloco dei suoi membri nello spazio del digitale. Ma in questo spazio, K. non c’è.

Dov’è K.? K. sta attraversando l’Atlantico, l’oceano vero, su un aereo, vero anch’esso, in direzione dell’Africa. K. ha scritto all’insegnante un messaggio conciso, dicendo che gli è stato consigliato di rientrare in Kenya al più presto, perché, se l’epidemia si propagasse nei dormitori, non si saprebbe cosa fare di lui, né, ça va sans dire, dei suoi compagni confinati nelle camere-case. E tuttavia, osserviamo noi, nel campus vivono anche i professori, i membri del personale, il rettore. Perché non partono anche loro? K., lui, ha compiuto un viaggio di quattordici ore e mezza, per raggiungere un paese in cui il sistema sanitario è inadeguato. K. non è tornato direttamente dalla sua famiglia, ma è stato collocato in una struttura del governo a Nairobi, secondo le regole inesorabili della quarantena. K. non partecipa più ai corsi online. Al di là del fuso orario di sette ore, non c’è una connessione internet stabile nel posto in si trova (ma dove si trova K.? L’insegnante non lo sa di preciso, e deve stare attento, o attenta, a non fare troppe domande, per non violare la privacy dello studente, per non ficcare il naso in questioni di cui si occupa il decano).

Non sapremo se K. potrà tornare in America alla fine della pandemia. Il presidente degli Stati Uniti ha il monopolio delle frontiere, che può aprire e chiudere come le porte di una fortezza-giocattolo. Fino pochi mesi fa, le scuole americane erano solite promuovere la diversità. Le partenze (forzate) degli studenti stranieri stanno passando una mano di bianco sui costumi democratici del paese, ricordandoci, ancora una volta, che l’American Dream è, in realtà, un comune, banalissimo, incubo.

New Brunswick, USA, 7 aprile 2020

Passeggiata (la)

Robert Walser, 1919

di Giacomo Mormino, ricercatore in filosofia politica univr

La cosa sorprendente del nostro tempo non è il suo carattere di novità quanto il tratto accelerato con cui ogni novità si impone all’attenzione e genera cambiamento. Ogni fatto acquisisce la propria ‘totalità’ non in ragione della foggia che racchiude e sintetizza i caratteri e le strutture del proprio tempo, ma perché sa toccare e attraversare da parte a parte tutte le strutture: di ciascuna tendenza insita in ogni struttura sa farsi acceleratore e accelerazione. È stato già detto ma converrà ripeterlo: al battito ripetuto e sempre uguale del tempo dell’esperienza, il nostro tempo preferisce la serie ininterrotta di distruzioni creatrici che, mandando all’aria la consolidata routine, portano all’estremo ciò che ancora si dava in uno stato germinale, brucale.

Non stupirà dunque se il nostro tempo conosca nel runner e non nel flâneur la figura di resistenza alle varie restrizioni alla libertà personale di questi giorni. A essere irrinunciabile nei nostri giorni non è più la lenta, sgangherata passeggiata, ma la corsa. Ma non la corsetta di chi è alle prime uscite, con il contachilometri fermo alla prima cifra, quella insomma che ti solleva fiero una volta indossati i calzoncini ma ti lascia irrequieto, come di chi mente, una volta rientrato. No, a fungere da irrinunciabile stimolo è proprio la corsa senza freni del podista fuori campionato, quella che sfianca e fa raggiungere il culmine in cui non è più il soggetto a correre ma sono le gambe a tenere l’inarrestabile impulso, incontrollato anche alle profondità dell’io: l’impulso a perdurare, ad accelerare, a diventare tutt’uno con la corsa.

A ben vedere, il runner di oggi e il flâneur di Robert Walser non sono così diversi. Il primo è la versione accelerazionista del secondo.

È già stato notato che la difficoltà nella prosa di Walser non è in ciò che essa presenta ma in ciò che essa tace – più propriamente la sua provenienza. Percepiamo infatti immediatamente che i fratelli Tanner, lo Jacob von Gunten, il passeggiatore, sono tutti diverse raffigurazioni di uno stesso eroe sventato, perdigiorno, malandato e buono a nulla. Tuttavia a restare velata in queste è l’esperienza sentimentale che ha generato i personaggi, il luogo da cui essi saltan fuori: rimane sbarrata e volutamente coperta la via che porta alla descrizione dell’angoscia, della follia, di quell’ora in cui la notte è più nera – “quella notte veneziana” illuminata solo da sparuti lampioni di speranza – che è il presupposto generativo, e non il punto di arrivo, della sua scrittura. La ghirlanda, dice Benjamin, che cingerà così questo vuoto sarà “l’immagine delle sue proposizioni”, la forma che prenderà la sua scrittura. I personaggi che hanno visto il Minotauro, cioè quella commistione di orrore e meraviglia insostenibile che resta fuori dal libro, si devono impegnare in un profluvio di parole, in un racconto di una passeggiata in cui tutto viene cesellato attentamente, meno che il suo impulso primigenio – il suo vuoto. La passeggiata così a un tempo servirà a difendere e nascondere quell’angoscia attorno cui si muove. A sfiorarla senza mai mostrarla.

Così i nostri inquieti runners. Inesperti avventurieri, scanzonati centometristi, hanno osservato il fondo e si sono improvvisati fondisti. Senza sprofondarvi mai, hanno mostrato l’inquietudine profonda che sta dietro ogni corsetta. Come i personaggi di Walser che non muovono rivendicazioni poiché, manchevoli di risentimento o di ogni forma di pathos, non sembrano tenere all’appartenenza di classe – sono semmai l’eccedenza che si costituisce ai margini della coscienza: la “schiuma di tutte le classi” –, così i nostri mezzofondisti non hanno mai formalizzato adeguate rivendicazioni, lasciando l’insubordinazione all’improvvisazione del singolo gesto. «Perché devi rischiare così?» chiedono i familiari accigliati, inconsapevoli del piacere epicureo del godere di se stessi, della gioia fanciullesca che conosce solo chi sente di star guarendo in corsa, ormai lontano e irraggiungibile all’irrequietezza.

Come il passeggiatore alla fine del suo libro, anche il runner, sulla via del ritorno, non può che abbandonarsi a interrogazioni sulla sua corsa, ri-sprofondando presto nell’abisso da cui era venuto: “ – Ho raccolto fiori solo per deporli sulla mia infelicità?– Mi domandai, e il mazzolino mi cadde di mano. M’ero alzato per ritornare a casa: era già tardi, e tutto si era fatto buio”.

La corsetta.

Verona, 3 maggio 2020

Bibliografia. Robert Walser, La passeggiata, Adelphi, Milano, 1976

PASSEGGIATA COL CANE

di Davide Matteo Lasagno, istruttore cinofilo ENCI

“Porto il cane a fare la pipì”. Quante volte abbiamo sentito o pronunciato noi stessi questa frase? È una frase d’uso comune, che per molti di noi equivale grosso modo a dire “porto il cane a passeggio”. Fatemi precisare, tuttavia, che l’espletamento dei bisogni corporali è soltanto una tra le tante possibili funzioni della passeggiata e, udite udite, forse neanche la più importante. Contrariamente a ciò che credono moltissimi proprietari di cani, portare a spasso i propri amici pelosi è indispensabile anche se si ha la fortuna di possedere un giardino. Nel giardino di casa – è vero – i cani possono serenamente fare cacca e pipì. Ma non potranno in nessun modo fare nuove esperienze. Il giardino, infatti, è per definizione un ambiente circoscritto e povero di stimoli. Vuoi mettere, invece, una bella passeggiata al parco o per le vie del centro? Odori sempre nuovi, persone di ogni età, ciclisti, runner, amanti del fitness, cani di tutte le taglie e di tutte le razze: insomma, un universo di stimolazioni sensoriali che arricchiranno la mente del vostro cane, permettendogli (se ben gestite) di crescere più sereno ed equilibrato.

In questi giorni travagliati, la “passeggiata con il cane” è diventata un tema di scottante attualità, oggetto addirittura di severe limitazioni da parte di decreti e ordinanze regionali. Posso continuare ad uscire con il mio amico a quattro zampe (e ci mancherebbe altro!), ma senza allontanarmi più di 200 metri dalla mia abitazione e soltanto per consentirgli di espletare le sue quotidiane esigenze corporali. Ecco che l’interpretazione “fisiologica e riduttiva” della passeggiata viene certificata persino dalla legge. D’altra parte, è pur vero che bisognava contenere in qualche modo l’improvvisa e incontrollata diffusione dei passeggiatori seriali. A quanto pare, soprattutto nei primi giorni del lockdown, è stato tutto un fiorire di cani a spasso per le città, per i parchi, persino per la campagne. Non si erano mai visti così tanti cani in giro. La passeggiata è diventata d’un tratto passione nazionale. Una passione meravigliosa, per carità, che però non mi era mai capitato di rilevare in tutta la mia lunga (ahimè) esperienza di istruttore cinofilo. Anzi, mi è più spesso accaduto il contrario. D’incontrare famiglie i cui cani restavano per anni (eh sì, proprio per anni) segregati in giardino oppure per le quali la passeggiata era vissuta come una fastidiosa incombenza da rimbalzarsi gli uni con gli altri. In effetti si potrebbe sostenere, a parziale difesa di quelle famiglie, che non c’è proprio nulla di divertente nel vedere il proprio cane pisciare! Su questo siamo d’accordo. Se però provassimo a cambiare prospettiva, se provassimo a considerare la passeggiata come un momento di condivisione con il nostro amico, come un’occasione per conoscerlo meglio e per consolidare il rapporto con lui, forse quell’improvvisa passione potrebbe trasformarsi in una piacevole abitudine. Anche a emergenza finita.

Ferrere (AT), 10 aprile 2020

PAURA

di Antonio Rolli, giornalista e scrittore

“New York: la città più sicura del mondo”.

Ma è orribile avere paura di un luogo amato e vedere un angolo che conoscevi così bene e spaventarti con la sua ombra. Non avevo mai capito come si potesse vivere nella paura.

…Gente che ha paura di altra gente…

Credevo che la paura appartenesse ad altre persone, persone più deboli. Non l’avevo mai avuta e ora ce l’ho dentro. E quando ti tocca capisci che è sempre stata lì lei, in agguato, ben nascosta sotto tutto quello che tu amavi.

E ti si gela il sangue, il tuo cuore duole e tu guardi la persona che eri camminare per quella strada e ti domandi se tornerai mai ad essere lei”.

È il monologo che un’inedita Jodie Foster interpreta nel film di Neil Jordan, Il buio nell’anima.

Le ho scelte perché mi sembrano parole che fotografano in modo abbastanza appropriato cos’è stata (e cos’è ancora) per tutti noi la paura al tempo del coronavirus.

La psicologia ci aiuta a definire la paura come un meccanismo primario di difesa, una risposta a una nostra “determinata” condizione percepita come imprevista, rischiosa o pericolosa. Quel meccanismo per cui se vedo un’auto in fiamme mi allontano e prima di attraversare una strada trafficata guardo a destra e a sinistra perché ho paura che qualcuno mi possa investire.

Il punto è che l’indeterminatezza del virus, il non sapere dove si nasconde, chi lo porta, chi può infettarci, ha creato in noi la paura che fa più paura: l’angoscia dell’imprevedibile.

Ad un tratto un esserino seicento volte più piccolo del diametro di un capello ha avuto la forza di ribaltare il nostro mondo, di farci precipitare nell’orrore del distanziamento sociale, di schiodare i nostri abbracci e di inchiodarci ad una inedita condizione di isolamento, di sospetto, di angoscia e paura.

Prima del Covid, pensavamo, proprio come Jodie Foster, che perlomeno questo tipo di paura appartenesse ad altre persone; che gli appestati fossero gli altri, che l’istruzione, la pratica sportiva, il guardare un film al cinema, fossero ormai granitiche conquiste che niente e nessuno avrebbe più messo in discussione. Prima del Covid, pensavamo che fuggire per paura da una città all’altra, o da una regione all’altra, fosse una prerogativa di profughi, di sbandati, di poveri nati a decine di migliaia di chilometri da noi. Un incidente, insomma, che poteva capitare nelle periferie dell’umanità.

E invece anche se non ci siamo ritrovati su un gommone nel mezzo del Mediterraneo, decine di migliaia di persone, di nostri parenti e amici, se ne sono andate in solitudine e noi abbiamo comunque temuto di inabissarci con loro, assaporando la dolorosa sensazione di navigare al buio.

L’angoscia dell’imprevedibile, la paura che fa più paura, ci ha portato tutte le sere davanti alla tv a misurare la pandemia ricorrendo ad una computisteria delle vittime e dei contagi. Era come se la parola, in questi giorni drammatici, avesse perso la sua potenza evocativa e avesse delegato all’aritmetica il triste compito di spiegare i fatti.

Siamo diventati esperti di statistica, di curve epidemiche, di età media e di stati clinici. Davanti alla tv ci siamo chiesti: quando finirà tutto? A che punto è la notte? E non c’era più neppure una biblica sentinella a cui chiederlo, nonostante le informazioni invadessero le nostre case con il loro concentrato di numeri e immagini.

A che punto è la notte? E, soprattutto, noi come saremo dopo? Questa paura angosciante cosa potrà generare domani?

Penso che la tremendissima lezione del Covid 19 sia tutta racchiusa nella nostra capacità di trasformare la paura che abbiamo addosso in qualcosa di buono per tutti: magari in coraggio, in conoscenza, in riscatto, in una promessa. L’alternativa è la solitudine, l’indifferenza e la barbarie.

In fondo, in questo mondo meravigliosamente fragile, basta poco perché il più antico sentimento dell’uomo, la paura, possa diventare una piccola luce, un cerino in grado di illuminare l’orlo dell’abisso sul quale siamo affacciati. E quel niente in grado di trasformare la paura in un valore positivo, talvolta può dipendere proprio dalla responsabilità delle nostre scelte.

Perciò quando il buio sarà passato e torneremo a respirare sarà opportuno chiedere a tutti i nostri politici di uscire fuori dai palazzi e respirare insieme a noi le ansie e le speranze dei giovani.

Quando il buio sarà passato e torneremo a scuola a sederci nelle aule e nei laboratori, chiederemo a tutti i nostri politici di studiare i saperi delle donne, di interrogare gli anziani che ancora sono tra noi e di reimparare da capo l’alfabeto della decenza.

Quando il pericolo sarà passato e usciremo fuori ad abbracciarci chiederemo a tutta la politica di dichiarare guerra alle solitudini, di aprire un varco ai diritti e ai desideri di felicità di tutti.

Quando il buio sarà passato e ritorneremo a lavorare chiederemo alla politica di considerare finalmente il lavoro non merce grezza, ma diritto di cittadinanza.

Quando il buio sarà passato sia al Nord che al Sud, avremo imparato che non esistono le piccole patrie e che esiste un solo mondo annodato col filo della solidarietà.

Quando questo brutto virus sarà debellato e saremo guariti chiederemo a tutta la politica di curare di più e meglio la nostra ancora fragile organizzazione sanitaria.

Quando il buio sarà passato avremo conosciuto il potere della paura e forse non avremo più paura del

potere.

Quando questa brutta storia sarà finita, noi saremo un po’ cambiati e dal cambiamento nasceranno cose nuove e cose buone.

Dalla responsabilità del nostro impegno condiviso, un nuovo inizio è possibile.

Campagna salentina, 26 Aprile 2020

PAZIENTE ZERO

di Carlo Saletti, storico e regista teatrale

Tornata a casa sua negli Stati Uniti da un viaggio d’affari a Hong Kong, Beth Emhoff cade svenuta in preda ai tremiti sotto gli occhi del marito e della piccola figlia. Ricoverata in ospedale, muore poco dopo a causa di una infezione sconosciuta. Sarà individuata come la paziente zero del film Contagion di Steven Soderbergh, non appena verrà scoperto il virus influenzale che l’ha colpita. L’attrice che interpreta Beth è la star Gwyneth Kate Paltrow, che esce di scena sette minuti e trentotto secondi minuti dopo esservi entrata, all’inizio del lungometraggio. È grazie all’infallibile meccanismo semiotico proprio della finzione – che Samuel Coleridge studiò e che decise di chiamare suspension of disbelief (sospensione dell’incredulità) – se possiamo fremere per il destino di quella giovane donna sfortunata, come se il suo decesso avesse portato realmente un lutto in quella famiglia.

Poi capita che la realtà ritragga la finzione. È capitato nel mese del febbraio scorso quando, in volo verso Parigi per affari, l’imprenditrice Paltrow si è ritratta con mascherina in un selfie regolarmente postato su Istagram. L’attrice Paltrow, deceduta nel contagio del 2011 nella pelle di Beth Emhoff, è ora impegnata, in questa 2020, a osservare le norme del distanziamento, a indossare la mascherina, a preoccuparsi come tutti noi come affrontare questa epidemia. Una certa somiglianza di gesti con quanto aveva interpretato sul set deve esserle venuta in mente, se ha potuto commentare: “Ho già vissuto questo film”.

Custoza (VR), 4 maggio 2020

Bibliografia. Samuel Taylor Coleridge, Biographia Literaria, or Biographical Sketches of My Literary Life and Opinions, Rest Fenner, London, 1817

PAZIENZA

di Elena Lonardi, docente

Nell’opera Detti e fatti memorabili, l’autore latino Valerio Massimo definisce la pazienza ( in latino patientia) così somigliante alla fortezza (fortitudo) da poterne sembrare la sorella o la figlia. La esemplifica attraverso vicende come quella di Muzio Scevola, che si tagliò la mano con la quale aveva fallito l’assassinio del re Porsenna e con mirabile pazienza sopportò i tormenti e la sofferenza provocati da un tale gesto.

Le due parole hanno però origini molto differenti: mentre infatti fortitudo deriva dall’aggettivo fortis ed allude alla prestanza fisica e morale, patientia deriva dal verbo patior che significa soffrire, essere paziente, sopportare. Il termine patientia ha successivamente acquisito due significati principali: quello attivo e positivo di resistenza, pazienza, capacità di sopportazione, frequentemente impiegato in epoca classica, e quello passivo e negativo di sofferenza, che prende piede nei testi cristiani e viene presto associato alla sofferenza per eccellenza, quella di Cristo sulla croce.

Da patior deriva infatti il termine passione, che riporta immediatamente all’immagine del Calvario ma va ricordato che passione è anche quel sentimento forte che proviamo quando facciamo qualcosa che ci piace particolarmente. Non a caso dalla stessa radice proviene anche la parola greca pathos, che per i filosofi era l’irrazionalità contrapposta al logos, ma nell’attuale uso letterario del termine è quel sentimento di trasporto che solo alcune opere sanno suscitare in noi.

La passione nasce dal pathos, dal coinvolgimento emotivo. Pazienza e passione sono quindi legate da una comune radice e ci ricordano che l’una alimenta l’altra anche in questo difficile momento storico in cui la capacità di sopportare la lontananza fa scaturire in noi il forte desiderio di stare vicini e di entrare in relazione.

Povegliano Veronese (VR), 11 aprile 2020

Bibliografia. Articoli: I. Dionigi, La patientia: Seneca contro i cristiani in “Aevum Antiquum 13” (2000)

Libri: A. Marcolongo, Alla fonte delle parole, Milano 2019; Valerio Massimo, Factorum et dictorum memorabilium libri ed. a cura di R. Faranda, Torino 2009 pp. 242-243; Dizionari: A. Ernout, A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots, Paris 1939

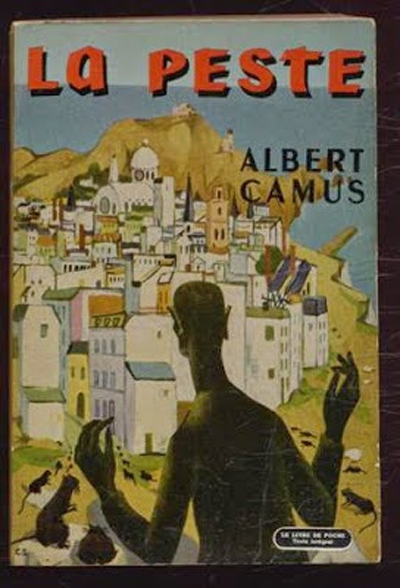

Peste (la)

Albert Camus, 1947

di Adriano Ercolani, divulgatore culturale

Nella città algerina di Orano, negli anni ’40, si diffonde un’epidemia di peste bubbonica. Davanti alle conseguenze del contagio, devastanti dal punto di vista non solo fisico ma esistenziale, si confrontano vari personaggi, ognuno portatore di un diverso punto di vista filosofico su come affrontare la tragedia collettiva.

La peste è uno dei romanzi filosofici centrali del Novecento.

Con intuizione simile a quella del grande contemporaneo Artaud, Albert Camus coglie nella peste la potente metafora dell’irruzione dell’assurdo nel quotidiano. Camus era un noto ammiratore di Dostoevskij, e costruisce questo romanzo su temi radicalmente dostoevskijani: la teodicea, la disperata ricerca della verità, la lotta tra ragione e fede. Come nelle opere del grande russo, i personaggi principali rappresentano diverse visioni filosofiche in contrasto. Tre figure si confrontano davanti alla tragedia: il sacerdote gesuita Paneloux, l’ateo morale Tarrou e il dottor Rieux, portavoce del punto di vista camusiano, ovvero la necessità di una resistenza solidale contro la morte e il male. Eppure, come scrisse il filosofo francese nelle sue pagine dedicate a Sade ne L’uomo in rivolta: “C’è tuttavia qualche probabilità che l’autore sia tutti i suoi personaggi a un tempo”.

Una delle pagine memorabili del libro è quella che affronta radicalmente il problema filosofico del male: al cospetto dell’agonia straziante di un bambino contagiato, il dottore e il gesuita incarnano con grande dignità il perenne dibattito tra ragione e fede, il contrasto tra la rivolta dell’ateo e il fideismo del credente. Con commovente profondità, i due trovano un senso comune (simile all’approdo finale della riflessione leopardiana de La Ginestra), solo nella solidarietà umana, unico argine all’assurdità dell’esistenza.

Appare evidente, considerato il momento storico della pubblicazione e l’impegno politico dell’autore, come la peste sia anche una più sottile metafora del contagio delle menti operato dal nazifascismo.

Camus ricorda che anche quando viene debellata la peste non scompare del tutto, soggiace latente, pronta a scatenare nuovamente la sua potenza distruttiva. Il romanzo, infatti, si conclude: “Ascoltando, infatti, i gridi d’allegria che salivano dalla città, Rieux ricordava che quell’allegria era sempre minacciata: lui sapeva quello che ignorava la folla, e che si può leggere nei libri, ossia che il bacillo della peste non muore né scompare mai, che può restare per decine di anni addormentato nei mobili e nella biancheria, che aspetta pazientemente nelle camere, nelle cantine, nelle valigie, nei fazzoletti e nelle cartacce e che forse verrebbe il giorno in cui, per sventura e insegnamento agli uomini, la peste avrebbe svegliato i suoi topi per mandarli a morire in una città felice”.

Si tratta di un monito di drammatica attualità, non solo a seguire una rigorosa cautela igienica in tempi di contagio ma, più profondamente, a vigilare con consapevolezza sui rischi e le possibili derive della propaganda populista dominante.

Albano Laziale (RM), 5 aprile 2020.

Bibliografia. Albert Camus, La peste, Bompiani, 1995; Albert Camus, L’uomo in rivolta, Bompiani, 1957;

Peste bruna è passata di là (la)

Daniel Guérin, 1965

di Carlo Saletti, storico e regista teatrale

Con un rovesciamento metaforico – nel quale non è più l’epidemia a essere presa per una guerra, ma è un movimento politico a essere percepito quale un bacillo portatore di lutti – l’intellettuale francese Daniel Guérin descrisse la soverchiante ascesa del nazionalsocialismo nella Germania dei primi anni Trenta del Novecento come fosse lo spandersi di una peste. Se il colore nero era stata quello della malattia mortifera che aveva travolto l’Europa medioevale (per una singolare coincidenza, generatasi negli anni Trenta di sei secoli prima), questa aveva il colore bruno delle camicie indossate dai paramilitari hitleriani. La peste come simbolo del male, il fascismo come male politico e sociale che avrebbe condotto alla rovina, dopo averlo corrotto, il popolo che con zelo gli si era offerto.

La peste bruna è il resoconto di un viaggio compiuto dal ventottenne comunista libertario in Germania nell’agosto 1932 e ripetuto l’anno successivo. Guérin vi si recò in bicicletta, per osservare da vicino il vertiginoso sfacelo della democrazia tedesca, spinto dalla scarsa preoccupazione con cui, a suo dire, i partiti della sinistra avevano sino ad allora reagito al fenomeno del fascismo montante in Europa. “Nessuno aveva voluto ammettere di trovarsi di fronte a una malattia contagiosa e considerare che le medesime cause potevano generare anche altrove i medesimi effetti”, scrisse qualche Guérin anno più tardi, quando si tratto di rieditare il reportage che aveva prontamente consegnato all’editore e pubblicato al suo ritorno. Nei mesi trascorsi in Germania, egli aveva osservato un andamento lineare nella presa del potere nazista: “Si può solo dire che si muove a velocità costante”. La peste bruna avanzata “come un’ondata che s’era levata dal profondo del popolo tedesco e proprio per questo, per essere stata popolare, è stata irresistibile e ha spazzato via tutto”. Aveva incontrato piccoli gruppi di militanti nella clandestinità e nel terrore, uomini e donne che lo avevano accolto con poche e semplici parole: “Siamo rimasti quelli che eravamo prima”. Guérin, accomiatandosi da loro aveva pensato: “La peste bruna era passata, ma senza abbatterli”.

Custoza, 22 aprile 2020

Bibliografia. Daniél Guerin, La peste brune a passé par là… En bicyclette à travers l’Allemagne hitérienne, Editions L.d.T., Paris, 1933 (ed. it. Sul fascismo I, Bertani Editore, Verona, 1975); Id., Le feu du sang. Autobiographie politique et charnelle, Grasset, Paris, 1977.

PIPISTRELLO

di Carlo Saletti, storico e regista teatrale

Appartiene all’ordine dei chirotteri ed è un mammifero placentato. Insettivoro, in alcuni casi, in altri impollinatore o deriverebbe dal latino vespertilio, dolce parola che, nel passare di bocca in bocca, da vipistrello è divenuta pipistrello. La stranezza del non essere uccello, ma di volare, la sua abitudine di prediligere le ore notturne e di riposare a testa in giù lo hanno consegnato ben presto al folclore infero. Le creature che da lì provengono possedevano la sua forma e Lucifero stesso viene descritto da Dante, che lo incontra nel Cocito, provvisto di due ali “quanto si convenia a tanto uccello: vele di mar non vid’io mai cotali. / Non avean penne, ma di vispistrello / era lor modo”/ (Inferno, XXXIV, 46-50). È entrato definitivamente nel nostro immaginario, quando lo scrittore irlandese Bram Stoker lo fece diventare l’alter ego del conte Dracula.

Tra i possibili esseri viventi non umani, portatori originari del virus sconosciuto, sono stati indicati il serpente, il pangolino, il pipistrello. Il pipistrello? Ancora lui! Fosse per il senso comune, potremmo dirci certi che a quest’ultimo che per primo si penserebbe…

oggetto dell’attenzione delle forze dell’ordine

l riguardo, è interessante riportare quanto accaduto a Trani, l’11 marzo scorso. Secondo la cronaca apparsa sulla “Gazzetta de Mezzogiorno“: “Polizia locale, forze dell’ordine, Asl ed Amiu in azione per un intervento al primo piano di uno stabile, sul cui balcone era presente uno stendino con animali in essiccazione appesi ad esso, apparentemente pipistrelli ma, in realtà, rivelatisi ali di pollo”. Immaginario simbolico e pregiudizi arcaici, non meno delle contingenze, influiscono su ciò che vediamo. Interpretando uno stimolo di per sé vago in maniera univoca, riconducibile alle origini della condizione di crisi che stiamo vivendo (attivando un processo cognitivo noto come pareidolia), il vicino di casa visto pipistrelli a testa in giù e, in quella terrazza, il cuore del focolaio epidemico.

Custoza, 25 marzo 2020

Bibliografia. Dante Alighieri, La Commedia secondo l’antica vulgata, a cura di Giorgio Petrocchi, Mondadori, Milano, 1966–1967; Zhou, P., Yang, X., Wang, X. et al., “A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin” in Nature, 579, 2020; Romolo Giovanni Capuano, Bizzarre illusioni. Lo strano mondo della pareidolia e i suoi segreti, Sesto San Giovanni (MI), Mimesis, 2012.

POESIA

Ida Travi, poeta

Ho tutto in regola. Posso farlo, e lo faccio ogni giorno. Prendo la strada a serpente, in salita, e sono ancora nel deserto, fino al cancello. Lì mi passano la biancheria da lavare. E’ un cancello nero dall’inferriata larga. Lì ripenso alla prigione, a quell’uomo mentre dice: ‘è un male infido, non lo fermi con un pezzo di carta, sarebbe come bloccare una zanzara a un cancello’… passerà… è il sacchetto della biancheria che non ci passa, non ci passa! serve qualcuno che prema il pulsante. Qualcuno deve premere il pulsante.

l mattino l’alba, la sera il tramonto. Cosa vuoi di più?

Voglio la poesia, rispondo io. Voglio quella.

Se vuoi la poesia dimmi cos’è

Io non lo so cos’è la poesia, non lo so

Tutta la collina è silenziosa, tutta la terra tace

Ma non sarà per sempre

tutto questo non sarà per sempre

sottotitolo: Le vent souffle où il veut, di Robert Bresson, 1956

Così scendo, verso albero non mio, verso muro non mio, verso casa non mia, nessuno che mi dica come si chiama questa strada, chi sono tutti questi assenti. E dove sei tu? E dove sono io? Sono debole, debole, ma non ho la polmonite. In questo deserto a ogni passo incontro la morte, sono a un passo dalla morte, ma sono così debole che non riesco neanche a prenderla a sberle.

Lonigo, 2 aprile 2020

PREGHIERA

di Maria Paola Fregni, docente di francese

Preghiera e meditazione: due concetti che sfumano l’uno nell’altro, ma che, nella loro autenticità più profonda, contribuiscono entrambi a preparare il risveglio di chi si dedica tali pratiche. Svuotando la mente da ogni preconcetto, da ogni chiusura, da ogni schema e sovrastruttura, liberando il cuore, inteso come centro del nostro essere, ci si potrà addentrare nei territori mai sufficientemente esplorati della dimensione spirituale. Nella società post-moderna, in cui, presso il mondo occidentale si dimostra assai apprezzato un sincretismo religioso di stampo new age, la meditazione va molto di moda, a detrimento della preghiera. Tuttavia, come pratica seria strutturata dentro una profonda ricerca spirituale, il confine tra meditazione e preghiera è molto sottile e antichissimo. Entrambe richiedono lo sforzo dell’attenzione, della presenza attenta del nostro spirito nell’attimo presente. Come dice Jiddu Krishnamurti, filosofo apolide, grande Maestro e infaticabile cercatore della Verità: «La meditazione esige la più alta forma di disciplina che passa attraverso la costante consapevolezza delle cose fuori di te e dentro di te». Del pari, Simone Weil, elevatissima intellettuale del ‘900, pensatrice, mistica, filosofa politica di ascendenza ebraica, afferma che «l’attenzione è l’essenza della preghiera. […] La qualità dell’attenzione è strettamente collegata alla qualità della preghiera» (S.Weil, Attesa di Dio ).

XII secolo

La preghiera profonda, infatti, ha particolari attinenze con una meditazione seria, intesa, quest’ultima, secondo una possibile etimologia, come risveglio e frequentazione del proprio centro interiore (meditazione da med, ciò che sta in mezzo). Con il sintagma “preghiera profonda”, si intendono quelle modalità di orazione che comportano il radicamento nell’interiorità e, di conseguenza, l’apertura a quel Dio che è «più intimo del mio intimo e superiore a quanto mi sovrasta» (Confessioni, III, 6.11), come ritengono sant’Agostino e i vari autori delle grandi tradizioni religiose, secondo cui l’anima si raccoglie in se stessa, nelle sue profondità, per elevarsi sopra di sé. Questo bel testo di Swami Paramananda, maestro spirituale induista, mistico e poeta, svela lo stesso concetto, dicendo così: « La perla di grande valore è nascosta profondamente./ Come un pescatore di perle, o anima mia, tuffati,/ tuffati nel profondo,/ tuffati ancora più giù, e cerca!». «La preghiera è uno slancio, è un’invocazione che va oltre noi stessi: qualcosa che nasce nell’intimo della nostra persona e si protende, perché avverte la nostalgia di un incontro. Quella nostalgia che è più di un bisogno, più di una necessità: è una strada», afferma Papa Francesco in alcune delle sue ultime riflessioni sulla preghiera ( udienza generale del 13 maggio).

La preghiera è dunque cercare, esserci e restare; è stare dentro all’istante che annienta il tempo, nello spaziotempo infiniti dentro all’Immenso e alla Sorgente inestinguibile della Bellezza e dell’Amore. La preghiera è sempre un atto creativo, perchè è atto d’amore. E l’amore è la più potente forza creatrice, principio che genera vita ed energia. La preghiera è anima del mondo, respiro potente dell’Universo, Unione con il Soffio divino, con la Ruah, direbbero gli Ebrei, che pervade il Tutto, perchè nasce dalle Sorgenti della vita interiore come scintilla del divino e al divino ritorna. Tanti fiumi, un solo Oceano. Gesù Cristo, il Signore, insuperabile Maestro di vita e di preghiera, alla richiesta dei discepoli: «Signore, insegnaci a pregare!» risponde dicendo: «Quando pregate dite: “Padre sia santificato il tuo nome; venga il tuo regno!”».

Un video di una canzone di Taizé eseguita da giovani cristiani: ‘Nada Te Turbe’, con 100 musicisti: 87 cantanti (tra cui un arcivescovo, 3 sacerdoti, 4 carmelitani e donne consacrate, 13 strumentisti. Tutti hanno filmato a casa e inviato il loro file per il montaggio.

Non sottovalutiamo dunque la potenza della preghiera, anche in questo difficilissimo tempo di pandemia. Attualizzando, dunque, perchè pregare e meditare in questo tempo e quali potrebbero essere gli effetti della preghiera? Che cosa ci insegnerà questo virus? Dalla preghiera intesa non come atto di debolezza, di timore, ma come atto di amore e di fiducia in Dio, scaturiscono, quanto meno, insospettata forza e nuova partecipazione alla vita. Forse usciremo da questa dolorosissima fase con la consapevolezza che il male è forte, ma che può essere anche fragile, perchè la preghiera può vincerlo. Prima di tutto, recando una dynamis in noi stessi, una profonda energia trasformatrice, con la quale opereremo sulla trasformazione tanto interna, personale, quanto esterna, del mondo. Niente sarà più come prima, si sente ripetere continuamente. Sarà necessario, in questo cambiamento di paradigma, proiettarci ulteriormente verso orizzonti di solidarietà, responsabilità e dono, cercare l’unità come umani, al di là dei fiumi di retorica versati e riversati in questi giorni. La preghiera crea unità, ma, «Per poter andare verso l’altro, occorre essere consapevoli di un punto di partenza. Occorre essere stati, essere, presso di sè», come afferma Martin Buber, celebre intellettuale ebreo, uno dei più rappresentativi esponenti del Chassidismo.

La preghiera, inoltre, genera forza. Quando preghiamo con cuore sincero, abbandonandoci agli effetti performativi della preghiera, sentiamo che una forza invincibile entra in noi, come dice il salmista al suo Signore: «Tu mi doni la forza di un bufalo, mi cospargi di olio splendente» (Salmo 92). Possiamo così non arrenderci, ma anzi uscire più forti, anche di fronte al dolore e alla sofferenza che abitano il mondo al tempo del Coronavirus, con il Covid 19 e con tutti gli altri mali, fisici, spirituali e psichici che affliggono noi umani. La preghiera, la meditazione appaiono allora come sentieri possibili, imboccati i quali non si torna indietro, perchè questa è la strada che conduce alla vera Conoscenza del mistero della vita.

Taizé – Nada te turbe

La preghiera, ancora, è chiudere gli occhi, fidarsi e affidarsi, personalmente e come collettività. Per questo sono stati fatti alcuni significativi atti di affidamento per le città, per l’Italia e per l’umanità intera in questo tempo, anche nel mondo istituzionale cattolico. Ad esempio: la Preghiera del Papa, con l’atto di affidamento a Maria (11 marzo) e quella del 27 marzo con la benedizione Urbi et Orbi, con remissione mondiale dei peccati, l’Atto di Affidamento dei Vescovi dell’Italia a Maria nel santuario di Caravaggio (30 aprile), o, ancora, il 14 maggio è stata indetta una giornata di preghiera, digiuno e opere di carità per liberare il pianeta dal Coronavirus. Quest’ultima iniziativa è stata promossa dall’“Alto Comitato per la fratellanza umana” composto da capi religiosi che si sono ispirati al Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune, firmato da Papa Francesco e dal grande Imam di Al-Azhar, Ahmad al-Tayyb, il 4 febbraio 2019. L’Alto Comitato ha proposto di «rivolgersi a Dio ad una sola voce, perché preservi l’umanità, la aiuti a superare la pandemia», quindi un’invocazione univoca, un’unica voce, nel rispetto delle diverse religioni. Per il 30 maggio, poi, Papa Francesco ha indetto, in diretta da Lourdes, la recita del Rosario, in unità con tutti Santuari del mondo per chiedere nuovamente aiuto nella pandemia.

Uno dei grandi frutti della preghiera profonda, infine, secondo la risposta data dall’epoca dei Padri della Chiesa fino a oggi, è la pace del cuore, lo stato di quiete per i Sadhu dello Yoga, il conseguimento del Nirvana per i Bodisatthva buddisti, sono i mantra proferiti sulla scansione della japamala, sono le aveMaria del Rosario.

Anche in questo ansiogeno tempo di passaggi e di adattamenti epocali, possiamo dunque sperimentare la quiete del cuore, della mente e il riposo dello Spirito, ad esempio, insieme a S.Teresa d’Avila, grandissima Maestra di preghiera, che ci esorta, oggi, come allora, a stare saldi con il suo canto: « Nada te turbe, nada te spante, solo Dios basta».

Modena, 27 maggio 2020

PRIMA LINEA

di Carlo Saletti, storico e regista teatrale

La locuzione in uso già nel XIX secolo indica nel linguaggio militare la posizione, occupata da personale e attrezzature di una forza armata, più vicina al settore delle operazioni belliche. Ha assunto un particolare significato nel corso della Prima guerra mondiale, in seguito allo stabilizzarsi dei fronti, quando le trincee dei belligeranti, opere di fortificazione campale, venivano a trovarsi una di fronte all’altra, delimitando un’area di nessuno (no man’s land) in cui si esercitava l’attrito massimo tra le due forze.

Nel tempo del Coronavirus, ‘prima linea’ è la metafora più frequente per indicare la guerra che impegnerebbe i diversi paesi nel contenimento dell’epidemia. La locuzione è utilizzate tanto per indicare la posizione del nostro paese nel contrasto al virus (“L’Italia è dall’inizio in prima linea in questa battaglia. Abbiamo imparato sulla nostra pelle che il virus non conosce confini”, Giuseppe Conte) quanto, e più usualmente, in riferimento alle strutture sanitarie in cui sono ricoverati i pazienti ammalati di COVID-19 (“Medici e infermieri: morti e contagiati sulla prima linea del fronte contro il virus”, Il Sole 24 Ore, 19 marzo 2020).

L’analogia tra guerra ed epidemia è amplificata dai media italiani e stranieri, che scelgono nel lessico bellico la cornice retorica entro cui collocare l’emergenza sanitaria. La carta stampata e il giornalismo digitale offrono esempi a non finire, in queste settimane. È fortissima nel breve trailer che accompagna la home page dello speciale dedicato on line dalla testata Time agli “eroi di prima linea, i lavoratori coraggiosi che rischiano la vota per salvare la nostra” (Heroes of the front lines. Stories of the courageous workers risking their own lives to save ours), dove tra le immagini di ambulanze e del personale sanitario che si muove tra le apparecchiature mediche è inserita una brevissima sequenza di un militare in tuta mimetica intento a scrutare un mappa dell’epidemia sul monitor, ed è insistentemente evocata nel lungo inserto dedicato dalla rivista Elle agli “Eroi d’Italia che il coronavirus lo combattono in prima linea, il 28 marzo scorso.

Custoza (VR), 1 maggio 2020

Bibliografia e sitografia. Giuseppe Grassi, Dizionario militare italiano, Società Tipografico-Libraria, Torino, 1833; Sanzia Milesi, La virilità del linguaggio bellico in “Vita”, 26 marzo 2020.

PRIMAVERA

di Ryoko Sekiguchi, scrittrice

In un discorso, il Ministro dell’Agricoltura ha annunciato l’inizio della stagione per gli agricoltori. Come se la terra non producesse niente durante l’inverno. È chiaro che non è così. La scorsa stagione abbiamo mangiato rape, cavoli, porri e altri ortaggi a radice. L’energia della natura era protetta sottoterra. Solo che, oggi, quell’energia spunta dalla terra e assistiamo alla comparsa di frutta e verdura che si conservano meno a lungo e che bisogna trattare delicatamente, come dei neonati. Siamo incoraggiati a consumare prodotti freschi e di stagione, come gli asparagi le fragole, e che, verosimilmente, ci fanno solamente bene. In un momento di confinamento, però, questi ospiti della terra possono confonderci.

Tali ortaggi primaverili sono tra le rare finestre aperte sul mondo di fuori, ma, alla loro vista, mentre addentiamo i piselli crudi, che ancora conservano una leggera amarezza e ci fanno odorare l’aria che respiravano poco prima, come non sentirci frustrati per non poter uscire e da tutto quel verde? Succede così che, stanchi di affrontare la triste realtà, troviamo rifugio nei cibi solidi, che proteggono e danno conforto: la pasta e il pane – ma attenzione! Non tutti. Quando fate lievitare il pane è una piccola vita che vedete nascere. Quanto agli alimenti fermentati è un po’ come se foste diventati dei caporali: alimentate batteri buoni perché si battano per voi. In questi tempi instabili, diamo molta importanza al “simboli commestibili.”

In Giappone si dice che a maggio, verso la fine della primavera, si assiste al maggior numero di sindromi depressive e disturbi emotivi. Siamo fragili, ed è normale, perché anche noi siamo spuntati in superficie. È così che si crea una sorta di cooperazione tra i “viventi della primavera:” il picnic. Il grande assembramento. Non soltanto di noi umani, ma di tutti quegli esseri viventi che sono appena fuoriusciti dal loro bozzolo. Noi ci avviciniamo di più a quanto assimiliamo durante i nostri pasti. In Iran, il Nuovo Anno, Nawrūz, cade il primo giorno di primavera e, nei giorni seguenti, tutti escono di casa per celebrarne l’arrivo. Tutti rinasciamo, e le piante e gli insetti insieme a noi. È probabilmente questo il motivo per il quale il governo iraniano, nonostante il rischio di contagio, quel giorno non ha osato chiudere i bazar per chi festeggiava l’anno nuovo.

La primavera è una stagione fragile, ma passeggera. Possiamo sperare di uscirne, probabilmente, con l’arrivo dei primi caldi. Ma rammenteremo a lungo questa primavera. Ogni volta, forse, che porteremo alla bocca le fragole del sud. I vegetali servono anche a ricordarci di non nasconderci dietro l’amnesia storica.

Parigi, 3 aprile 2020. (Traduzione dal francese di C.Bigliosi).

PRIVACY

di Roberto Giacobazzi, docente di informatica univr

La Privacy è un diritto ed una chimera nella realtà digitale. La Privacy è la capacità di un individuo o di un gruppo di di individui di isolare se stessi o informazioni su di essi. Essa permette di esprimersi in modo selettivo, rendendo pubbliche informazioni selezionate e mantenendo altre confidenziali o appunto private. Questa definizione non è giuridica, ma legata all’informazione ed a come questa si misura, propaga, elabora, comunica. In un periodo di lockdown da Covid-19, non dovrebbe essere un problema la Privacy: la nostra interazione con lo spazio fisico è minima. Invece essa diventa un problema in quanto alle restrizioni sui movimenti nello spazio fisico corrisponde una espansione dei movimenti nello spazio digitale. Inoltre, le ragioni di salute pubblica possono doverci chiedere una rinuncia sulla confidenzialità di informazioni che noi riteniamo private. Così come le limitazioni alla libertà di movimento sono limitazioni di diritti, le limitazioni alla Privacy possono diventare soluzioni necessarie per il contenimento sociale della malattia. Ma quanta Privacy abbiamo realmente, soprattutto se questa è misurata non nello spazio fisico ma nello spazio digitale (o cyber), unico spazio nel quale oggi al tempo del Covid-19 non abbiamo vincoli di movimento?

la privacy non dovrebbe essere un problema

Che la Privacy digitale sia una chimera lo sappiamo bene, seppure spesso inconsciamente! tanto è vero che abdichiamo regolarmente alla Privacy digitale anche solo per avere qualche servizio (gratuito) in più, come per esempio quando forniamo la nostra posizione GPS assieme alla nostra identità ad un gestore come Google o Waze per avere in cambio l’andamento del traffico nei nostri spostamenti. Ogni azione compiuta nello spazio digitale lascia una traccia. Questa traccia è registrata ed associata alle altre tracce da noi lasciate nel tempo, definendo per ogni utente un profilo di attività nello spazio digitale. A questo si possono associare altre informazioni più o meno esplicitamente (o sbadatamente) concesse come la posizione nello spazio (GPS), commenti personali, foto e video come nei social networks. La normativa non garantisce affatto la Privacy in quanto i dati, una volta raccolti, possono essere copiati e trasmessi ed utilizzati. Essa può solo intervenire a valle di una infrazione, con i tempi ed i limiti di una indagine forense fatta su elementi (i dati) che non hanno posizione fisica, nazionalità, deperibilità.

È quindi realizzabile nella pratica una vera Privacy digitale? sì, teoricamente, no nella pratica di oggi! SI’perché recenti studi sulla Fully Homomorphic Encryption (FHE) permettono di poter immaginare scenari in cui i nostri dati sono criptati (quindi leggibili solo in possesso della giusta chiave privata) e manipolati (da criptati!) in remoto (ad esempio in cloud) per fornirci soluzioni che solo noi possiamo leggere ed usare. Sembra magia ma non lo è! NO perché questa tecnologia non è ancora utilizzabile in pratica se non per dati e funzioni su di essi molto semplici, un po’ come, agli albori dell’Informatica, molte computazioni oggi banali erano teoricamente possibili ma in pratica irrealizzabili. Varianti di FHE esistono dove la Privacy è garantita per un gruppo di utenti. L’unica alternativa percorribile oggi è l’offuscamento intenzionale (o assistito da algoritmi studiati ad hoc) delle nostre tracce digitali. L’offuscamento è un’attività già nota ai tempi di Erodoto, come da lui descritta nelle Storie su la rivolta Ionica e consiste nel camuffare le nostre informazioni private tra altre informazioni irrilevanti o addirittura falsamente interessanti per un osservatore esterno. Lo scopo è ingannare l’algoritmo che seleziona ed identifica il nostro profilo sfruttando il fatto che, vista la mole di dati che produciamo ogni giorno, solo una macchina può fare il primo triage. Esempi sono noti nell’offuscamento delle reti informatiche utilizzate, nel nascondimento delle interrogazioni a basi di dati etc.

Verona, 24 marzo 2020

Bibliografia. Finn Brunton & Helen Nissenbaum, Obfuscation. A User’s Guide for Privacy and Protest, MIT Press, 2015; Erodoto, Le storie. La rivolta della Ionia, Libro V, A cura di Giuseppe Nenci, Fondazione Lorenzo Valla, Mondadori, Milano, 1994.

PROUST

di Sara Fadabini, docente negli USA

In questi giorni di solitudine e silenzio penso a Proust. Non solo al Proust scrittore, ostaggio dell’opera-fiume Alla ricerca del tempo perduto; non solo all’asma dell’uomo Proust, che lo avrebbe esposto seriamente agli effetti del COVID-19. Penso anche all’alter ego di Proust, colui che nella Ricerca dice “io”. Come vivrebbe il confino costui? Critico feroce dell’amicizia e amante possessivo di Albertine, il narratore della Ricerca se ne fa una ragione; anzi, rende grazie al Virus, che gli permette di realizzare due dei suoi fantasmi più tenaci: la liquidazione degli amici, la cui conversazione lo strema, e l’imprigionamento della donna amata, le cui uscite lo agitano. Nessuna visita né di Bloch, né di Saint-Loup importuna più il malato immaginario della Ricerca, terrorizzato all’idea di essere contaminato dalla betîse degli altri o dalla loro intelligenza inutile. Quanto ad Albertine, l’amante sequestrata, non ha più modo di attizzare il sospetto geloso di Marcel ogni volta che scalpita per uscire. Albertine vuole fuggire, ma non lo può. E questa volta non è Marcel ad impedirglielo, ma Édouard Philippe, il primo ministro di Macron. Insomma, due piccioni con una fava: da una parte, il Virus rinforza il fantasma della possessione assoluta dell’essere amato; dall’altro, protegge il futuro scrittore dai pericoli legati alla philia: la chiacchiera e lo scialacquamento del tempo.

E tuttavia Marcel sa benissimo che in quest’universo quasi perfetto, senza intrusioni e senza rivali, manca ancora qualcosa, qualcosa di essenziale alla sua misantropia appagata o alla calma apportata dalla fine della gelosia. Manca il brusio della strada che sale, nella Prigioniera, fino alla finestra della sua cella dorata; manca il chiasso dell’umanità che vive, mentre lui, Marcel, resta in ascolto. Quello che manca, insomma, è il segno che esiste un mondo al di fuori de l’“io”, anche se l’“io” di Marcel, pigro come un Oblomov, non si scomoderebbe certo per andare a farne la verifica. Nella primavera del 2020, la questione dell’esistenza del mondo resta sospesa. Dalle finestre non si sente più nulla, se non il silenzio che avviluppa le strade, interrotto solo, ma sempre troppo spesso, dalla la sirena dell’autoambulanza. La scissione Marcel/altri e, più profondamente Proust/lettore, viene meno. Prigioniero in compagnia di prigioniere, monade tra le monadi, ognuno di noi, oggi, diventa Proust. Ognuno di noi, oggi, è condannato ad assaporare i benefici senza fine della solitudine, ad incontrare gli altri in sé non potendo più incontrarli al di fuori di sé, se non – nuance – sotto forma di immagine da lanterna magica, lo schermo, chiamato anch’esso, come lei le notti della melancolia, a sostituire “all’opacità delle pareti iridescenze impalpabili, soprannaturali apparizioni multicolori” (Proust, Dalla parte di Swann, trad. di Giovanni Raboni, Mondadori, “Oscar grandi classici”, Milano, 2010, p. 12).

Filadelfia, 9 aprile 2020

PUBBLICITA’

di Roberto Ricciuti, docente di politica economica univr

Nei primi quindici giorni di lockdown le pubblicità erano le stesse di prima e quelle auto che si vedevano correre veloci stridevano con l’immobilità alla quale eravamo costretti e con le immagini e le notizie di morte che quegli spot anticipavano o seguivano. Qualcuno su Facebook aveva osservato che quelle aziende ora si vedevano associate a situazioni drammatiche, con un danno alla loro immagine.

Col passare dei giorni c’è stato il tempo per adeguare il messaggio ai tempi che stiamo vivendo e gli spot hanno cominciato ad assomigliarsi tutti con immagini dai droni, celebrazione degli eroi, #andràtuttobene, e in generale molta retorica. Il video montato qui sotto riguarda gli Stati Uniti, e mostra come le parole, le immagini e i messaggi si somigliano fortemente, ma ognuno di noi può costruirsi mentalmente lo stesso flusso con le pubblicità della nostra televisione.

Firenze, 18 aprile 2020

PROVINCIA

di Paolo Manfredi, saggista ed esperto di innovazione

Provincia è il territorio che unisce le città, quello che c’è al di fuori delle mura cittadine fino al limitare di nuove mura cittadine. Questo territorio può essere straordinariamente vario, come straordinariamente vari possono essere l’orografia, l’economia, l’urbanistica, la storia di un territorio. In molti paesi del mondo, soprattutto al di fuori dell’Europa, la provincia è tessuto connettivo naturale, agricolo o al più industriale, con pochi segni di insediamento umano e pochissimi segni di società e cultura. Dall’altro lato, in paesi come l’Italia dove la civiltà dei comuni e l’organizzazione produttiva hanno favorito la dispersione degli insediamenti, il territorio fra le città capoluogo non è stato per nulla servente o vuoto, ma storicamente pullulava di una biodiversità a tratti effervescente. Borghi, pievi, piccoli centri portavano segni distintivi di un’autonomia sociale, culturale, produttiva anche sorprendente. In simbiosi con le città, la provincia esprimeva valori e capacità di produrre valore di straordinaria importanza nell’economia dei paesi della vecchia Europa, al punto da costituirne un tratto identitario irrinunciabile. Se pensiamo al nostro Made in italy, non è possibile comprenderne la storia e la varietà di sfumature se non lo leggiamo attraverso una mappa dei luoghi, quasi tutti dispersi nella provincia italiana. Questo ecosistema è entrato in crisi con l’affermazione prepotente del “secolo delle città”, come OCSE e ONU hanno in diversi studi definito il XIX secolo. Il combinato disposto di globalizzazione delle catene del valore e di crescita esponenziale del peso della componente immateriale nell’economia hanno progressivamente indebolito il peso della provincia nei paesi occidentali a favore delle città, soprattutto delle città in grado di trasformarsi in metropoli, attraendo abitanti, risorse, talenti. Le metropoli in competizione fra loro, anche a scapito degli stati nazionali, nel XIX secolo sono grandi stomaci perennemente al lavoro, che si nutrono e crescono in relazione alla loro capacità di creare e fare crescere massa critica di persone, capitali, idee, anche problemi (per poi risolverli) con sempre maggiore efficienza e velocità.

In questa peristalsi, la provincia perde prima identità, poi ruolo, poi pezzi (abitanti, insediamenti produttivi, valore simbolico). Dove può, resiste come luogo di svago bucolico, altrimenti deperisce completamente e diventa periferia, propaggine ingrigita della metropoli. Questo processo di alterazione dell’ecosistema ha, come sempre accade quando si turba violentemente un ordine naturale, prodotto anticorpi e conseguenze. La “vendetta dei territori che non contano”, secondo l’espressione utilizzata dal geografo economico Andrés Rodriguez-Pose, è quel fenomeno di reazione elettorale da parte della provincia a questo processo carsico di marginalizzazione, che ha prodotto fenomeni densi di conseguenze per l’ordine liberale come l’elezione di Trump negli Stati Uniti, La Brexit nel Regno Uniti, i Gilet gialli in Francia, accomunato dalla forte carica di reazione da parte dei territori periferici verso la cultura e l’economia del “secolo delle città”. Per venire a noi, la provincia italiana marginalizzata sottrae linfa al Made in Italy e alla forza simbolica e di creatività e innovazione che ha contraddistinto la nostra forza, con risultati certamente non positivi per la nostra capacità competitiva, oltre che per la qualità della vita nella provincia italiana.

In che misura il virus può modificare questi processi? Ovviamente non vi sono certezze, ma educated guess, il cui inveramento dipenderà anche dalle tempistiche e dalle condizioni della riapertura. Certamente, per la prima volta da decenni l’esigenza del distanziamento sociale, che si protrarrà anche dopo il lockdown, ha introdotto una componente critica nel processo apparentemente inarrestabile di agglomerazione urbana. Vivere in città per la prima volta è apparso un fattore di rischio e così potrebbe essere ancora per lungo tempo. Anche le condizioni abitative nelle città, caratterizzate da costi immobiliari molto alti e dimensioni delle case contenute anche per rispondere alle esigenze di una vita sociale e lavorativa che si svolgeva prevalentemente “fuori” mal si prestano al restare a casa e al telelavoro (non ancora smart working). Se il “dopo” Covid dovesse protrarsi a lungo in termini pratici ma anche psicologici e se le conseguenze economiche e occupazionali della crisi dovessero costringere molte persone a rivedere i propri assetti di vita e di lavoro, è possibile immaginare che per alcune persone la forza di attrazione delle metropoli risulti affievolita, come affievolita risulterà la forza simbolica della globalizzazione, anche semplicemente come presbiopia verso i luoghi, difficoltà a pensare a quelli vicini.

Tutto questo si trasformerà in un ritorno massivo alla provincia? Non possiamo dirlo oggi e probabilmente così non accadrà. Certamente però la combinazione di qualità della vita e dell’ambiente, sostenibilità economica, tecnologia come fattore abilitante ad esempio del lavoro agile possono fare parte di un pacchetto di offerta della provincia per la prima volta competitivo con la città. È già molto.

Milano, 17 aprile 2020

PROVVEDIMENTI CONCORRENTI

di Stefano Dindo, avvocato

Oltre ai decreti legge (da convertire in legge) e ai vari

DPCM attuativi, la cronaca dei giorni del Coronavirus è scandita da

provvedimenti – a volte tra loro contraddittori – dei presidenti delle Regioni e, talvolta,

anche dei sindaci dei Comuni. Qual è il rapporto corretto tra questi atti?

La questione è complessa, perché sono le leggi che non definiscono con

chiarezza gli ambiti di competenza, mentre sullo sfondo si coglie quel

“conflitto” tra Stato e Regioni, che caratterizza da tempo il panorama politico,

anche perché le maggioranze politiche del governo nazionale e regionale sono

spesso composte da diverse formazioni politiche.

In sintesi:

- l’art. 117 comma 2 della Costituzione stabilisce che è materia di “legislazione concorrente”, tra le altre anche la “tutela della salute” e che “nelle materie di legislazione concorrente” spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato;

- l’art. 32 della legge 883/1978 (quella che ha istituito il servizio sanitario nazionale) prevede la possibilità che il Presidente della Regione o il Sindaco possano emettere, a tutela della salute, ordinanze di carattere contingibile o urgente “con efficacia rispettivamente sul territorio regionale o parte di esso e su quello comunale”

- l’art.117 del decreto legislativo 112/1998 stabilisce che “in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale “ le ordinanze sono adottate dal Sindaco; negli altri casi l’adozione di provvedimenti d’urgenza spetta allo Stato o alle Regioni, in ragione “della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”.